维生素正确使用方法与注意事项-科学补充健康指南

adminc2025-04-11月子中心68 浏览

维生素是维持生命活动的“隐形守护者”,但过量或错误的补充可能适得其反。数据显示,约30%的成年人存在维生素D缺乏,而盲目服用补充剂导致中毒的案例逐年增加。如何科学补充维生素?答案藏在细节中。

一、维生素基础知识:从分类到功能

维生素分为水溶性(维生素B族、C)和脂溶性(A、D、E、K)两大类。水溶性维生素易随尿液排出,需每日补充;脂溶性维生素储存在肝脏和脂肪中,过量可能蓄积中毒。

维生素A:保护视力、皮肤和免疫功能,缺乏可致夜盲症和免疫力下降。

维生素D:促进钙吸收,缺乏与骨质疏松、免疫力低下相关。

B族维生素:参与能量代谢,缺乏可能引发贫血、神经病变。

维生素C:抗氧化、促进胶原合成,长期缺乏可致坏血病。

二、科学补充的五大原则

1. 优先食补:天然来源更安全

维生素C:柑橘类水果、西兰花、青椒。

维生素D:深海鱼、蛋黄,但日晒仍是主要来源(每日10-15分钟)。

维生素B12:动物肝脏、肉类,素食者需额外关注。

建议:每日摄入12种以上食物,涵盖谷薯、蔬果、肉类和乳制品。

2. 补充剂使用:精准而非随意

适用场景:饮食不足、孕期、疾病恢复期或特定缺乏症。

剂量控制:参考《中国居民膳食营养素参考摄入量》,例如维生素D成人每日400-800 IU,过量可能导致高钙血症。

时间与搭配:

脂溶性维生素(A、D、E、K)随餐服用,吸收率提高30%。

维生素C与铁同服可促进吸收,但避免与抗酸药同时使用。

3. 特殊人群的定制化方案

孕妇:叶酸需孕前3个月开始补充(400-800 μg/天),维生素D需求增加至1000 IU/天。

儿童:维生素A和D联合补充(1岁内A 1500 IU+D 500 IU/天),预防佝偻病和夜盲症。

老年人:维生素B12吸收能力下降,可选用活性甲钴胺,避免与降糖药冲突。

4. 避免常见误区

误区一:“维生素是保健品,多吃无害”。

事实:长期超量服用维生素A(>10万IU/天)可致肝损伤,维生素D过量引发高钙血症。

误区二:“感冒时大量补维C可加速康复”。

事实:维C仅能缩短病程约8%,过量(>2000 mg/天)可能引起腹泻。

误区三:“所有维生素B12制剂效果相同”。

事实:甲钴胺可直接利用,适用于肝功能异常者;氰钴胺需肝脏转化,可能加重代谢负担。

5. 监测与调整:动态管理

血液检测:每年至少一次维生素D(25-OH-D)、B12、叶酸水平检测,指导精准补充。

症状预警:

疲劳、脱发:可能缺乏B族或铁。

反复感染:警惕维生素A或D不足。

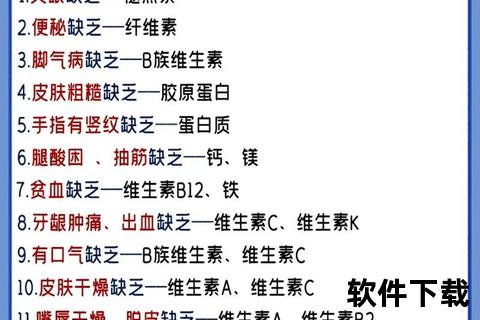

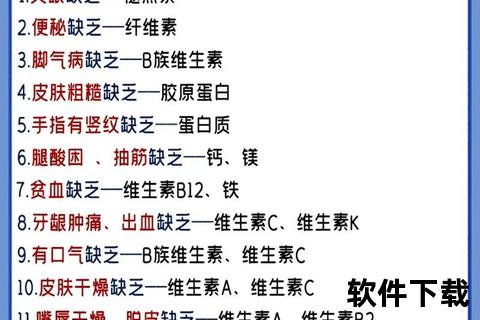

三、维生素缺乏症的识别与应对

1. 典型症状与诊断

维生素D缺乏:骨骼疼痛、肌肉无力,血清25-OH-D<20 ng/mL。

维生素B12缺乏:手脚麻木、巨幼细胞性贫血,血清B12<200 pg/mL。

维生素C缺乏:牙龈出血、伤口愈合延迟,需结合饮食史判断。

2. 家庭应急处理与就医指征

轻度缺乏:调整饮食+低剂量补充剂,观察1-3个月。

严重缺乏或中毒:如维生素D导致的高钙血症(口渴、多尿),立即停用并就医。

四、行动建议:健康生活的维生素密码

1. 饮食日志法:记录一周饮食,识别营养缺口。

2. 阶梯式补充:先食补,再选择复合维生素,最后针对性单剂补充。

3. 定期复查:每6个月评估补充方案,避免盲目长期使用。

4. 特殊人群清单:孕妇、慢性病患者、老年人需制定个性化方案。

维生素补充是一门“平衡的艺术”,既需科学指导,也需个体化实践。记住:“缺什么补什么,不缺不补,食补优先”——这是避免健康陷阱的核心原则。当身体发出信号时,及时咨询医生或营养师,让维生素真正成为健康的助力而非负担。