月经刚结束后的性生活是否安全?这是许多女性关心却又充满误解的问题。有人将其视为“安全期”,认为无需避孕;也有人因担心感染或意外怀孕而选择回避。实际上,这一阶段的生理状态复杂,需要从科学角度全面解析。

一、生理机制与风险基础

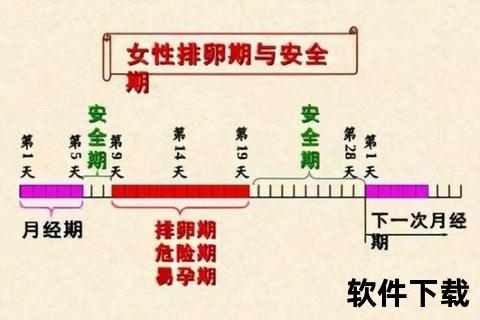

月经结束后,子宫内膜开始修复,宫颈黏液逐渐增多,但宫颈口可能尚未完全闭合。此时卵巢处于卵泡发育阶段,理论上排卵发生在下次月经前14天左右,但个体差异显著:

值得注意的是,可在女性生殖道存活3-5天,若后续发生提前排卵,仍可能受孕。

二、意外怀孕的隐形风险

临床数据显示,采用“安全期避孕”的年失败率达20%-25%,原因包括:

1. 排卵时间波动:压力、疾病、药物等可导致排卵提前或延后

2. 经期延长误判:若月经持续7天,结束后立即同房,实际已接近排卵窗口

3. 存活时效:即使月经刚结束同房,存活可能等待3天后排出的卵子

三、健康隐患的多重维度

除怀孕风险外,此阶段生殖系统更易受外界侵袭:

四、特殊人群需特别关注

1. 产后女性:哺乳期排卵不规律,需采取双重避孕措施

2. 多囊卵巢患者:周期紊乱更显著,安全期计算完全失效

3. 围绝经期女性:激素水平波动导致排卵时间难以预测

五、科学防护策略

针对不同需求人群的解决方案:

推荐短效避孕药(需提前5天开始服用)或避孕套,紧急避孕药仅作为补救措施(72小时内有效)

同房前后清洁外阴,避免灌洗;月经结束3天后再恢复性生活

可通过基础体温测量(晨起舌下温度升高0.3-0.5℃提示排卵)或排卵试纸监测最佳受孕时机

六、识别危险信号

出现以下情况需及时就医:

月经周期的每个阶段都与女性健康深度关联。所谓“安全期”本质是概率性概念,现代医学更提倡“全程防护”理念——无论何时同房,避孕套都是预防疾病和意外怀孕的双重保障。理解身体信号,采取主动防护,才是真正意义上的“安全”。(本文不替代专业诊疗建议,具体问题请咨询妇科医生)