脾虚是中医临床常见的证候类型,其本质是脾胃运化功能的减弱或失调。中医认为“脾为后天之本”,脾虚不仅影响消化吸收,还会波及气血生成、水液代谢,甚至导致免疫力下降,形成“脾虚百病生”的连锁反应。本文将系统解析脾虚的成因、症状、诊断及中西医结合的调理方法,为不同人群提供实用建议。

一、脾虚的症状与危害

脾虚的临床表现多样,需结合个体体质综合判断:

1. 消化系统症状:食欲减退、腹胀(餐后尤甚)、大便溏稀或黏腻、排便不畅。

2. 全身症状:疲倦乏力、面色萎黄、四肢不温、体重异常(虚胖或消瘦)。

3. 代谢与免疫问题:水肿、反复感冒、伤口愈合缓慢。

4. 精神情志异常:注意力不集中、情绪低落或焦虑。

特殊人群需注意:

二、脾虚的常见病因

1. 饮食失调:暴饮暴食、嗜食生冷或油腻食物,损伤脾胃。

2. 生活习惯:长期熬夜、过度劳累,耗伤脾气。

3. 情志因素:焦虑、思虑过度,导致肝郁克脾。

4. 疾病与药物:慢性胃肠疾病、长期使用抗生素或苦寒中药。

三、中医辨证与用药选择

中医治疗脾虚强调“辨证论治”,需根据证型选择药物:

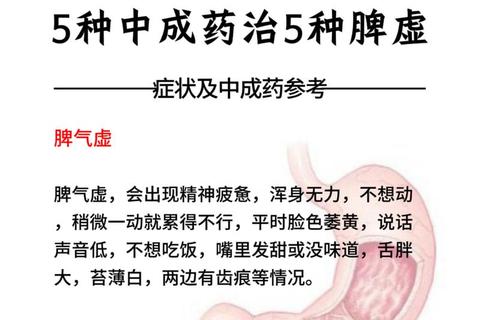

1. 健脾益气类(脾气虚)

2. 消食化滞类(食积气滞)

3. 祛湿健脾类(脾虚湿盛)

4. 温阳健脾类(脾阳虚)

注意:孕妇、哺乳期女性及慢性病患者需在医师指导下用药。

四、中西医结合调理策略

1. 急性症状缓解(西医辅助)

2. 长期调理(中医为主)

五、日常养护与预防

1. 饮食原则:

2. 作息调整:

3. 运动建议:

4. 情志管理:

六、何时需要就医?

出现以下情况应及时就诊:

脾虚的调理需“三分治,七分养”,药物仅能缓解症状,长期健康仍需依靠规律饮食、适度运动和情志调适。无论是选择中药还是中西医结合治疗,均需个体化辨证。建议患者定期进行中医体质辨识,动态调整方案,以实现“脾胃强,百病消”的目标。