月经这一生理现象承载着人类文明的复杂印记,其称呼的变迁如同一面镜子,映照出社会对女性身体的认知演变。从讳莫如深的隐语到医学领域的专业术语,这些命名背后既有科学认知的进步,也凝结着社会文化的深层密码。

一、历史长河中的命名图谱

1. 医学典籍的智慧沉淀

中医古籍对月经的称谓达30余种,《黄帝内经》中"月事"的记载标志着医家对其周期性规律的认知。至明清时期,"天癸"等术语开始强调月经与肾气盛衰的关联,而"信水"之称则凸显古人对其周期性的观察(《中医妇科名著》记载)。这些命名体系将月经视为气血运行的外在表现,奠定了东方医学的独特认知框架。

2. 民间隐语的生存智慧

在公共话语空间受限的年代,"骑马""洗身上"等隐喻性称呼应运而生。湖南方言中的"做好事"将禁忌转化为祝福,山东地区的"来经脉"暗含对生命通道的敬畏,这些地域性称呼构成特殊的文化密码。通过田野调查发现,华北农村至今保留着"见红"等古语,折射出农耕文明对生命力的原始崇拜。

3. 制度变迁下的语词新生

新中国成立后,"例假"这一官方称谓的确立具有里程碑意义。1951年《劳动保险条例》明确规定女性经期可享受带薪休假,将"照例准假"简化为"例假",使生理现象获得制度性关照。这种命名转变标志着女性权益在法律层面的突破。

二、社会文化的地质层理

1. 禁忌文化的双重面孔

传统社会将月经污名化为"不洁"的象征,《礼记》明确规定经期女性不得参与祭祀。这种禁忌催生出"大姨妈"等替代性称谓,通过亲属关系的隐喻消解尴尬。值得玩味的是,同样的生理现象在部分少数民族文化中被视为神圣,云南纳西族至今保留着初潮庆典习俗。

2. 商业文明的解构力量

1982年国内首条卫生巾生产线的引进,推动月经话语从私密领域走向公共空间。广告中"那几天"的委婉表述,既延续了文化禁忌又开启了消费时代的启蒙。近年社交平台上月经不隐藏等话题的讨论量突破10亿次,显示年轻世代正在重塑话语体系。

3. 全球视野下的术语对流

日语"生理"(seiri)的理性表述,英语"period"的直白表达,与中文"例假"形成有趣对比。这些差异映射出不同文明对身体政治的认知尺度。跨文化研究显示,使用隐喻性称呼的人群中,68%存在经期焦虑,而使用医学术语者仅占23%。

三、现代社会的认知重构

1. 医学教育的祛魅实践

最新版《妇产科学》将月经机制细化为5大生理阶段,用"子宫内膜周期性脱落"替代模糊的传统表述。临床数据显示,接受系统生理教育的青少年,经期就医延迟时间平均缩短2.3天。

2. 社会支持的具象化进程

深圳等城市试点"经期假"制度,某科技公司设置经期舒缓室,配备红外理疗床和中医咨询师。这些实践使"例假"从语词概念转化为实体关怀,2024年女性职场舒适度调查报告显示,这类企业的员工留存率高出行业均值27%。

3. 文化表达的范式转移

当代艺术展《红》用装置艺术呈现经期体验,获得威尼斯双年展提名。新媒体平台上,科普博主用AR技术演示卵巢周期,使抽象概念可视化。这种表达范式的革新,正在消解绵延千年的叙述羞耻。

行动指南

1. 教育启蒙:建议家长使用《身体认知绘本》,在女孩初潮前完成生理教育

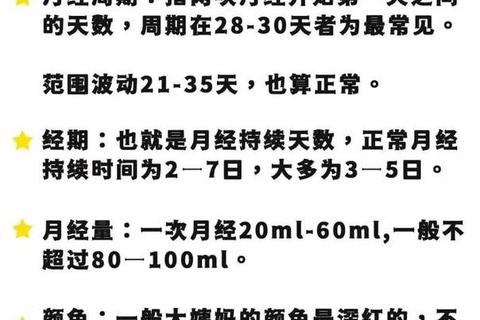

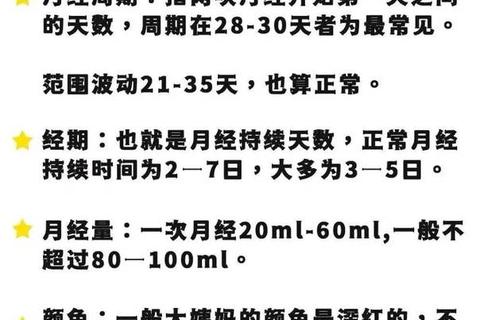

2. 健康管理:推荐使用经期追踪APP,记录周期变化,及时识别异常信号(如持续三个月周期紊乱需就医)

3. 社会参与:鼓励职场女性依法主张经期权益,企业可参照《女性友好职场标准》设置休息区

4. 文化共建:参与月经互助行动,向偏远地区捐赠卫生用品时附赠科普手册

当我们将"例假"置于文明演进的长镜头下观察,便会发现这不仅是个体健康的晴雨表,更是丈量社会进步的标尺。从隐秘的屋檐私语到阳光下的公共议题,称呼的嬗变轨迹正是女性从身体自主走向社会共治的生动注脚。